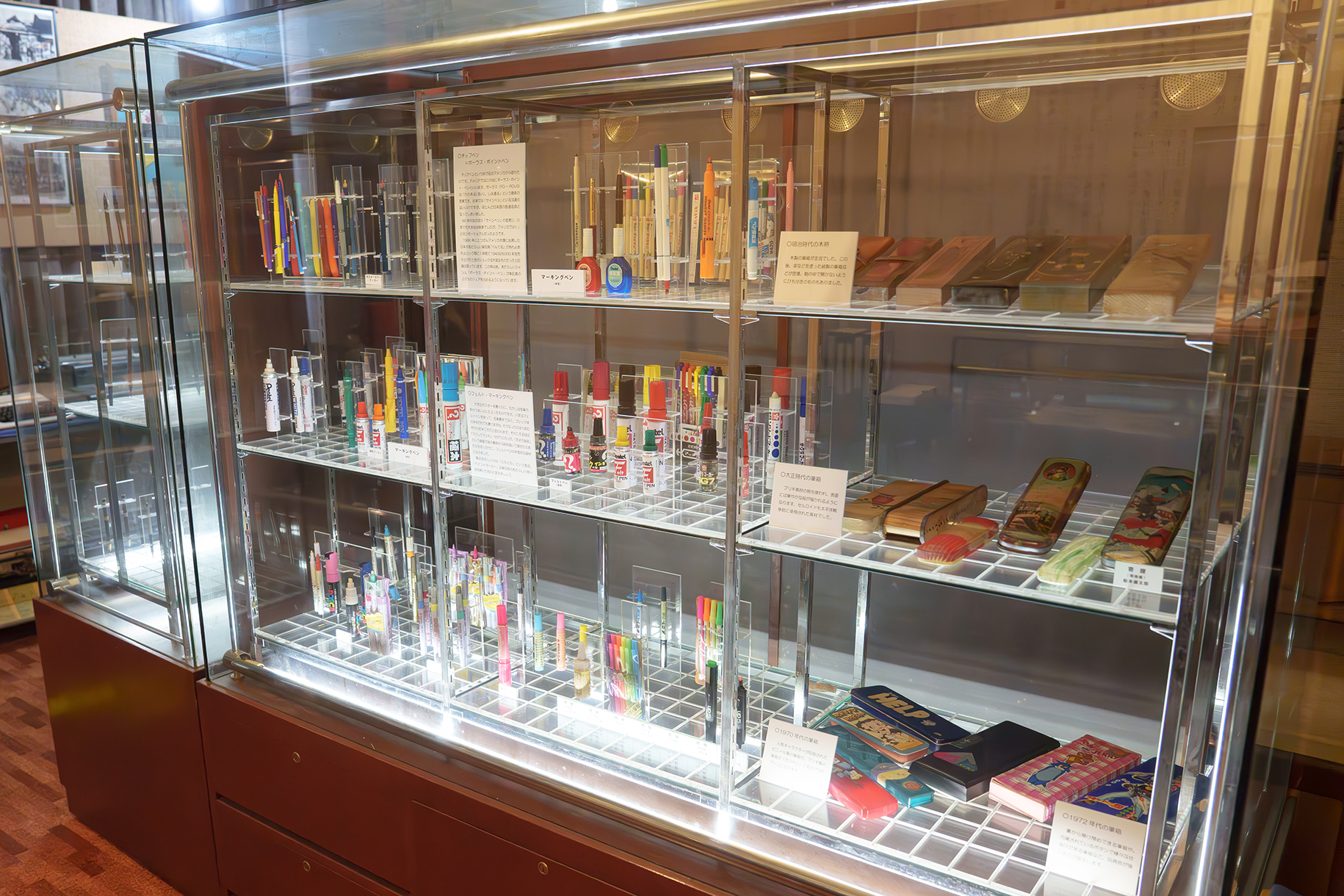

展示品のご紹介

文具の歩みを語る、貴重な資料を展示しています。

日本の文具の歴史をたどる品々を中心に、万年筆や鉛筆、インクなど、さまざまな筆記具や関連資料をご覧いただけます。

筆

太古においては草根・繊維等が用いられていたようであるが、 毛で作った筆は中国の伏義氏時代に蒼 が初めて兎の毛で作ったといわれている。 今から2300年程前、秦の始皇帝の時代に蒙恬将軍が兎毛の筆を 献上したことにより筆祖として祀られている。(墨田区向島の三囲神社に蒙恬碑があり、 毎年4月16日に祭礼を行っている)

日本においては中国文化の伝来とともに大和時代初期(944年頃)から 筆はあったようで、嵯峨天皇の御世に僧空海が唐に渡った時に毛筆の製法を修めて帰り、 清川という人に伝授した。それ以前は「御筆司所」より毛筆は全て 中国から輸入していたようである。

【超大筆】 馬の尾毛50頭より厳選された穂先で作られている。

さまざまな筆が展示されている。

長さ:170cm 重さ:14Kg

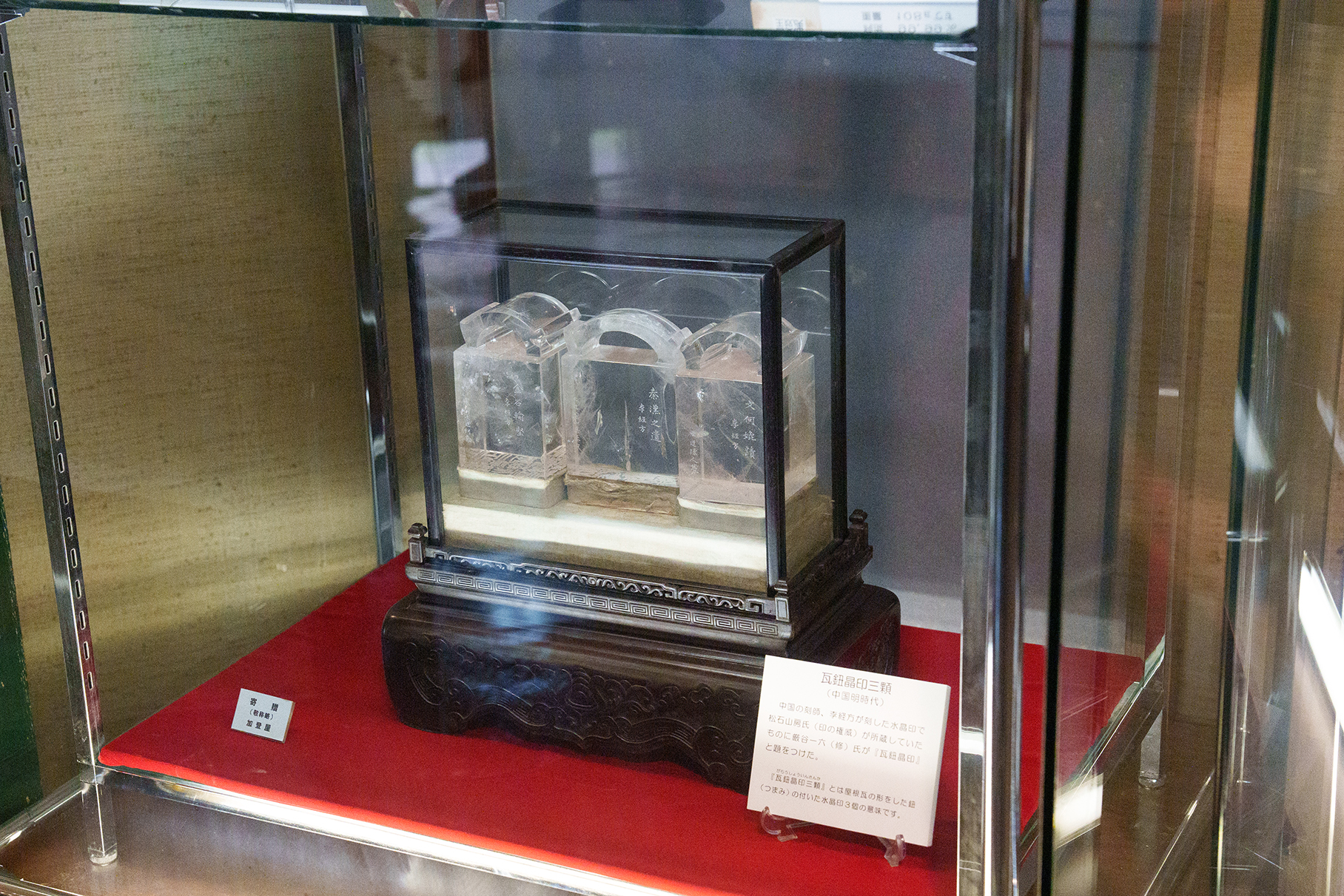

硯

硯は、墨とともに発達したことは明らかである。その起源は明確ではないが、 中国の殷の時代(B.C.1600~1028)であろうと思われる。

日本へは、古墳文化時代(二世紀から六世紀半ば)の中期に漢字が渡来しており、 壁画などに墨、朱、緑、黄など彩色されているので、このころ墨とともに 硯も伝えられたと考えられるがはっきりしたことはわかっていない。

古い硯は瓦片を用いたもののようである。

一般に使用されている石硯は水成岩中の粘板岩でその他にも 泥硯、鋼硯、古陶硯、磁硯、漆硯、玉硯、木硯、古瓦硯、水昌硯、銀硯等々 多種多様であるが石硯のほかは実用にはほとんど適しない。硯の材料は日本には70種程度あるがその主な産地は次のとおりである

雨畑石(雨端石):山梨県

赤間石(紫金石):山口県

竜渓石(高遠石):長野県

蓬莱寺石(金鳳石・鳳鳴石):愛知県

高田石(神庭石):岡山県

那智石(那智黒):和歌山県

蒼竜石:高知県

紫雲石(正法寺石・三井石):岩手県

鳳足石(紅梅石・宮川石):福井県

虎斑石(高島石):滋賀県

若田石(対州石):長崎県

大子石:茨城県

球磨川石(竜雲石・竜頷石):熊本県

竜眼石(白木石):熊本県

赤渓石(紅渓石・延岡石・八戸石):宮崎県

岩王寺石(岩王子石・若王子石):京都府

冷泉石・青泉石(竜宮石):鹿児島県

土佐石(衣滴石・西寺衣石):高知県

計算機

手廻式計算機の発展形。 リレー式計算機へと進化する。

計算機の歴史は「指折り数えて」という言葉のように指を使って数えていた 古代人に始まる。それが足りなくなると、小石や貝殻が用いられていたようだ。 ある民族は小さな玉を葦の茎に通して計算するようになり、 そろばんの原型になったとも言われている。

卓上計算機の始まりは、17世紀にフランスの物理学者で数学者のパスカルが ギアやカムを使用した歯車式の計算機を考案、18世紀には、トーマス、オドナー 等によって手廻式計算機が作られた。

更に、19世紀末には電動モーターが開発され、電動式計算機が誕生した。

カシオリレー式計算機14-A型(1号機)

カシオ14-A型は、1957(昭和32)年6月、 国産初の純電気式計算機として完成した。演算素子として341個のリレーを使用し、 14桁の計算(小数も可能)が行える。当時、計算機は貴重品で、主に官庁や大手企業の事務用に 使われていたが、その大半は外国製の電動計算機が占めていた。 歯車を回転させて答えを得るこれらの電動計算機と違い、14-A型は 接点の開閉によって演算を行うデジタル回路を備えている。

後にリレーからトランジスタ、IC、LSIへと素子は置き替わっていくが、 今日の電卓へと至る全ての起源となったのがこの計算機である。価格は1台48万円(当時)、重量140Kg。

加算、減算は現在でもできるが、乗算、除算はできないことが多い。現在では修理できる人もいないとのこと

ペーパーナイフ

【スペインのペーパーナイフ】

【スペインのペーパーナイフ】17・8世紀頃までヨーロッパでは印刷された本は、4ページ単位で 切り離されないまま製本されていた。そのため読むときには、 この切り離されていない部分をペーパーナイフで切り開きながら読んでいた。

また、封筒と便箋がほぼ同じ寸法であったので封筒の隅にペーパーナイフを 差し入れ開封する習慣が生じた。 当時のヨーロッパでは、ペーパーナイフは日用品の一つであった。 中国では、明王朝(1368~1644)の末期頃から紙切り専用の紙刀(ペーパーナイフ) が用いられていた。

インク類

-

【さまざまなインク】

インクを大別すると、以下のように分類されます。- 1. 書記用インク(水性・油性)

- 2. 記号用インク(計器用・スタンプ用)

- 3. 印刷用インク

筆記具に用いられるインクは書記用のもので、特に万年筆には水性書記用インクが使われます。さらに次の3種類に分類されます。

- A. 染料インク

- B. 顔料インク

- C. 混合型インク

A. 染料インク

主成分が染料で、万年筆用として沈殿やペン先の腐食性が非常に少ない。近年、染料の品質向上により、日本でもスペアインクに使用されています。特徴は以下の通りです:

- 1. あらゆる色インクが可能で、色彩が鮮明。

- 2. 水に溶けるので沈殿がなく、インクカスを生じない。

- 3. 鋼ペンなどの腐食性が非常に少ない。

B. 顔料インク

水に溶けない色素(顔料)を主原料としたインク。特に黒色にはカーボンブラックが使われ、筆跡は強く不滅。ただし粘度が高いため、万年筆には不適で、鋼ペンやカラス口用。

代表的な商品:

- 製図用インク(黒)

- 朱墨汁(朱)

- 墨汁(一般的なものも含む)

C. 混合型インク

化学型インクとも呼ばれ、染料と顔料、または有機レーキ(水に溶けない物質)の混合物。万年筆に使え、筆跡も強く不滅。

代表的な種類:

・ブルーブラックインク

タンニン酸第1鉄が空気中の酸素で酸化され、1週間ほどでタンニン酸第2鉄に変化して黒色になる。耐水性・耐光性が高く、筆跡が永久的に残る。

・タンニン酸染料インク

カートリッジ式万年筆の普及により、安定した性能で使用可能なインクとして最適。

・万年筆用黒インク(リアルブラック)

カーボンブラックと黒色染料を併用し、万年筆に使用できる唯一の黒色インク。

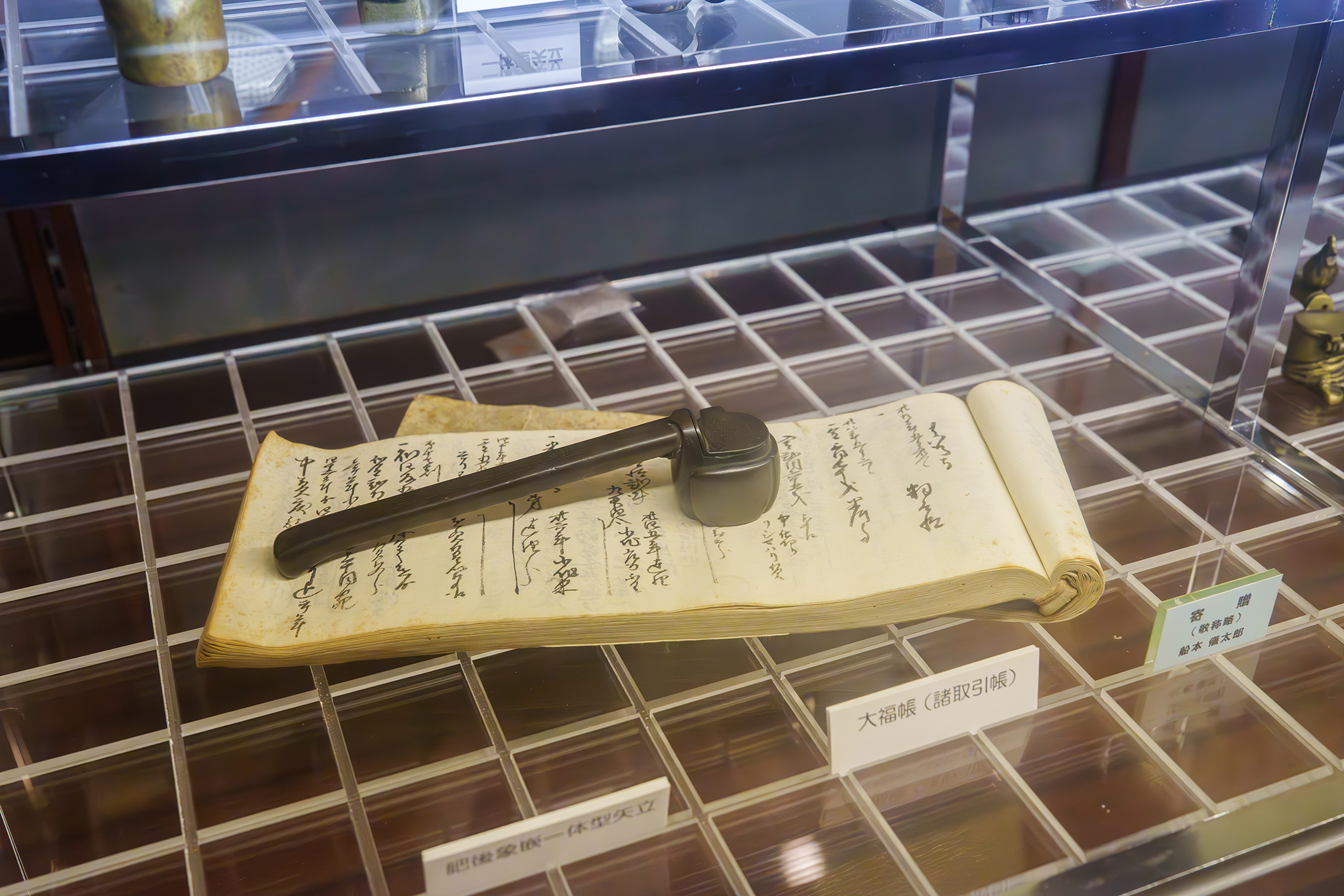

矢立

さまざまな矢立が展示されている。

鎌倉時代に武士が出陣のとき箙(えびら=矢を入れて背中に負う道具) の下のところの小箱に筆、墨、硯、小刀などを入れて携帯した。それを「矢立の硯」と呼んでいたが略されて「矢立」と呼ぶようになった。

やがて矢立の中から硯と墨が消え、墨汁を染み込ませた毛や綿を入れた 墨つぼが付いた矢立が考案されて、 水のないところでも使用できるような携帯筆記具が登場した。

初期のものは檜扇型であったが次第に改良され、墨つぼに筆を入れる 筒をつけた柄杓子型のものを始めいろいろな型の矢立が現れるようになった。

矢立は大別すると墨つぼに筆を入れる筒のついたものと、 両者を紐でつないだものとがあり、これを帯に差して持ち歩いていた。

江戸時代になると矢立は武士の持ち物だけでなく、広く 一般庶民の間にも普及して全盛期をむかえた。

材質も鉄や銅から金、銀、鹿角、象牙、竹、漆、木、陶などのほかにも 彫刻や蒔絵を施したものなど、次第に実用品から工芸品としての 色彩を帯びるようになった。

矢立は中国には存在せず、また他の国々にも例がないので 日本で発明された携帯筆記具と考えられる。

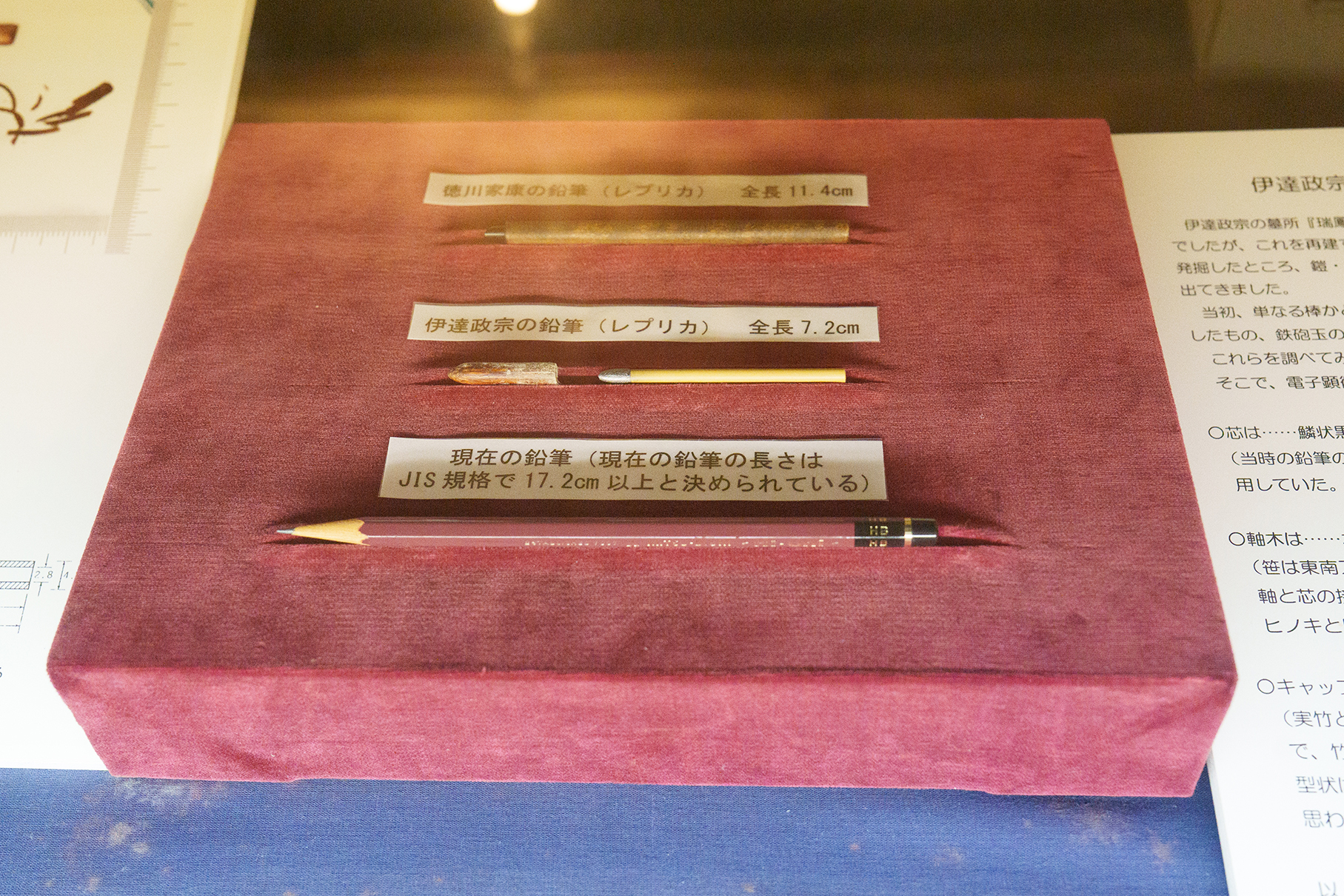

鉛筆の軸木

北米産の「インセンス・シダ-」という“ヒノキ科”の針葉樹で、 春材と秋材の差が少なく、削りやすい木である。

そのほかには、同じ北米産の「レッド・シダ-」も多く使われている。国内産の木では、「アララギ」「ヒノキ」「ヒメコマツ」「ハンノキ」 「シナノキ」などが使われていたが、現在ではほとんど使われていない。

軸木にするには、この原木を板にし、節のあるものを除くため、原木から 約30%しか軸木を取ることができない。

【鉛筆の軸木】

鉛筆の軸木を作るには、原木をタテ18cm、ヨコ6cm、厚さ5mmの大きさの 板に切り、選別したものを大型シリンダーで木材に含まれている樹脂を抜き、 酸性塗料(赤色)を高圧で浸透させ、木の繊維組織を破壊する。 (赤みをつけるのは、削ったときに木肌を美しくするため)

この工程を経た板材は、乾燥室で加熱し乾燥する。(常に同質の削りやすい 軸材を作るには、この温度管理が重要である)

乾燥処理された軸材を更に削りやすくするため、パラフィンを板に浸透させる。

これで鉛筆の軸木としての性能条件を満たした軸素材ができあがる。

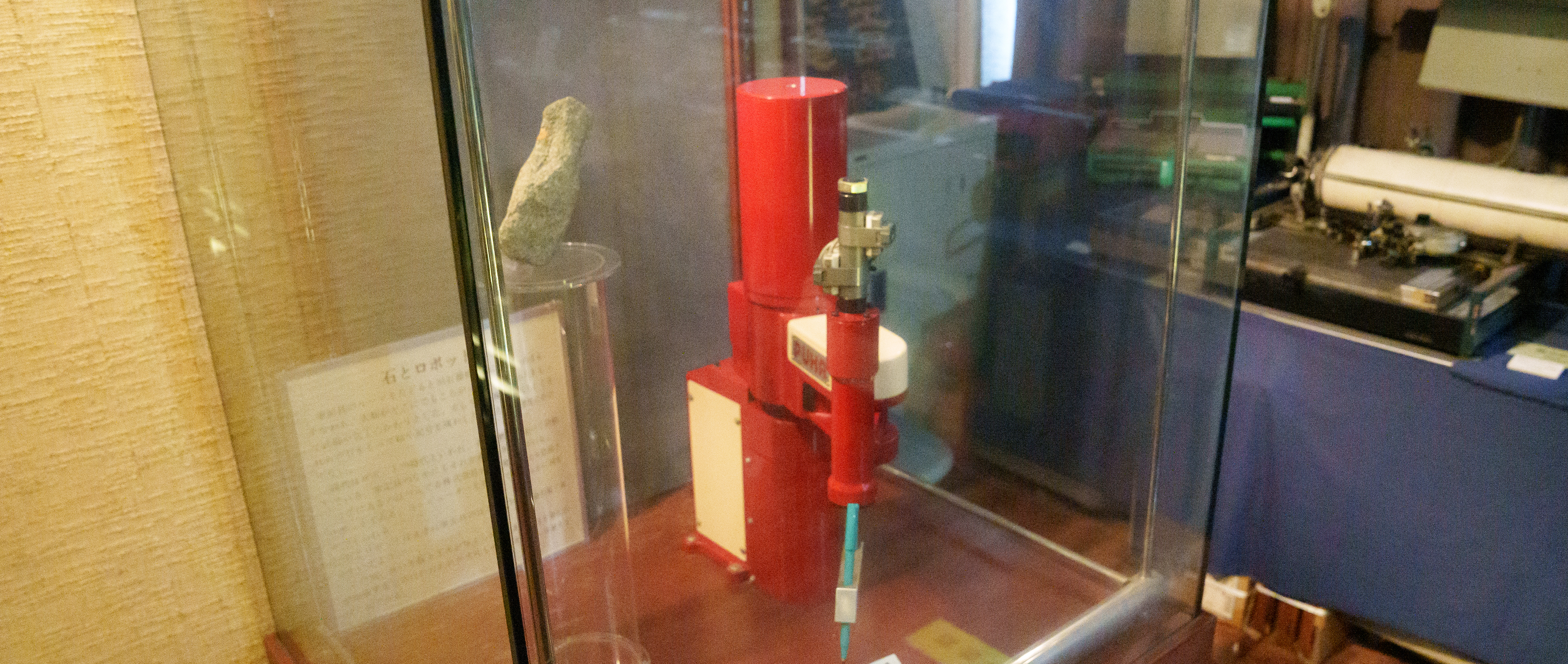

石とロボット

-

筆記具のルーツをたどると旧石器時代にさかのぼる。すなわち、人類がどこにでも ころがっている石片を持って武器や包丁のかわりとしていた。 そして表現手段としてそれらの石を使って絵や記号を表したことは想像に難くない。

現代はロボットの時代といわれ、各分野において活躍している。 ここにあるのはぺんてる株式会社が開発したお絵かきロボットである。コンピュータを使って 滑らかに図形を作ることができる。 石とロボットはまさに筆記具の始まりと最先端であるといえよう。

この間、長い年数と工夫が加えられさまざまな筆記具が出現するとともに われわれの文化も目覚しい発展を遂げた訳である。